由于种种原因之前写的内容等寒假再补齐,现在先恶补期末考试,这里直接接数理统计部分了。

数理统计部分书上写的非常的冗长,这里对其中的内容进行一些压缩和个人理解,其实它所讲的故事是:这里有一个总体XX,我可能清楚它的分布,但我不可能获取X的所有内容,我只能作部分抽样,获得一组样本值,即管中窥豹,但是我要尽可能多的从这么一组样本值里来获得总体X的信息,这就是我们要理解的内容。下面用一个例子来帮助理解上面的说法。

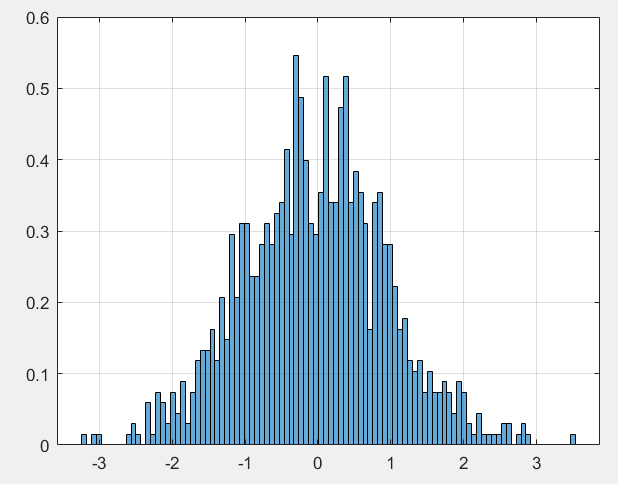

利用计算机生成1000个满足0~1正态分布的随机数,我们发现它们满足这样的概率密度分布,它们每个的取值可以看横坐标,也就是说我们抽样后,可能只是拿到了一组类似1.31,1.29,0.31,0.22,0.01这样的值,但一般的时候我们都是知道数据分布的(大数定律作支撑),所以我们许多时候认为数据符合正态分布,并期望通过已有的样本获取尽可能准确的μ,σ2 。

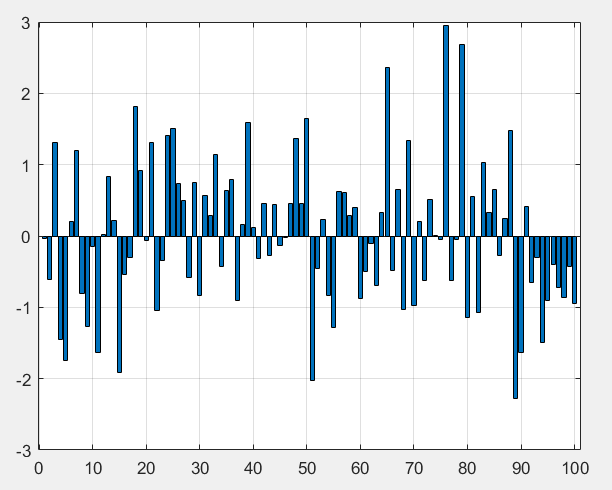

例如我们已经知道X服从0~1正态分布,并且获得了如下的数据:

我们对它们求平均数,我们一直以来都是这么干的,求出值为0.0162,根据我们知道的方差公式,我们会计算出:

σ2=∑100i=1(xi−0.0162)2100=1.0108 这已经非常准确了,如果我们抽取更多的样本,比如1000个,结果会更加精确,以及其他k阶中心距也可以直接套用我们熟悉的方式计算。这都和我们的第一直觉相差不多,但只有一个例外:

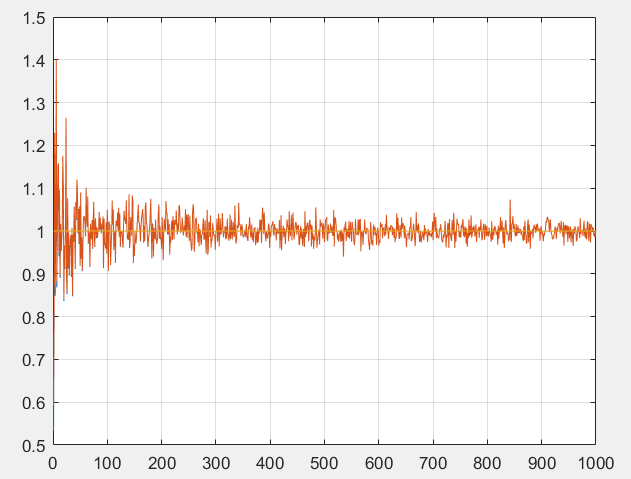

这是在抽取不同大小的样本时计算出的方差,当抽取样本较大的时,这个结果在1附近震荡,但实际上有上面杂乱曲线是两条曲线,其中一条是按照分母为n计算的,另一个是n−1,确实它们的差异相当的小,但是如果计算它关于标准方差的误差平方和,会发现后者大多数时都小于前者。所以以后我们计算样本方差时分母都使用n−1。后面我们会给出原因,实际上上面做的实验是不严谨的,下面为了不与我们之前的认识混淆,我们要声明以下概念:

设X1,X2,…,Xn为来自总体X的一个样本,x1,x2,…,xn是X1,X2,…,Xn的样本值,值得注意的是,X1,X2,…,Xn也是随机变量,后面会用到:

样本均值及其样本值:

ˉX=1nn∑i=1Xiˉx=1nn∑i=1xi 样本方差及其样本值:(标准差只需开个根号):

S2=1n−1n∑i=1(Xi−ˉX)2s2=1n−1n∑i=1(xi−ˉx)2 在此基础上,要引入一个比较显然的定理:样本均值的期望等于总体期望,样本均值的方差等于总体方差除以n,样本方差的的均值等于总体方差,写成公式就是说:

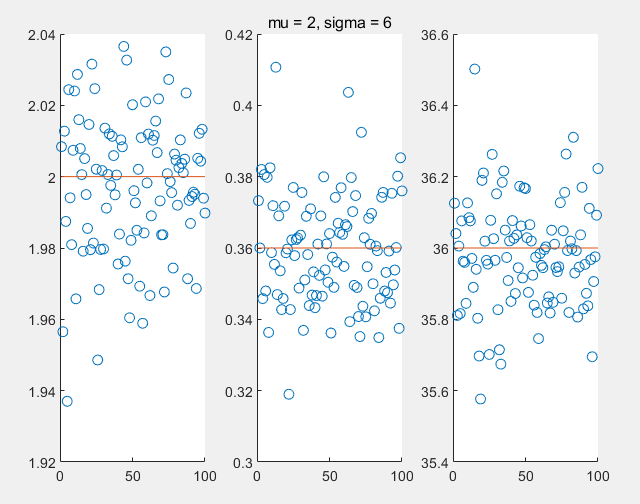

EX=μ,DX=σ2EˉX=μ,DˉX=σ2n,ES2=σ2 注意,样本均值,样本方差的期望和方差是其作为随机变量的属性,我们利用计算机模拟加以理解:

可以看出,它们对样本真实属性的估计,至于样本均值的方差为什么是总体方差除以n,不加计算可以这么理解:多次抽样获得的样本均值,一定程度上削弱了样本的波动性,削弱了多少则需要进行推导。

详细证明见课本,这里从略了。上面的三个定理在后面经常会用到。

但是实际上我们刚才的例子都是说,在已经知道分布是正态分布的情况下,我们作的推断,等等,而实际上,在真实情境中,我们只是“估计”总体是个正态总体,并不是百分百确定(这里涉及正态性检验,先略去),所以与其关注于所谓精确的分布,不如关心由已知量构成的那些分布,这里的已知量指的就是上面的统计量。

首先要介绍四个基础的分布,本着备考的原则,个人建议没必要纠结每一个基础分布的概率密度函数等细节,只要知道它们的定义即可,因为它们的具体推导需要另一些基础知识,在前面的学习中一般都略去了,如果有时间我后面将会整理出来。(主要是许多分布之间的关系)

①标准正态分布:N∼(0,1)

它的概率密度函数还是要记得的:

f(x)=1σ√2πe−(x−μ)22σ2 ②卡方分布:χ2 ∼χ2(n)

设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立且同服从标准正态分布N(0,1),则称:

χ2=X21+X22+...+X2n 的分布为服从自由度n的卡方分布,记为χ2-χ2(n)

这里我们只需要对独立的随机变量相加这个事情有概念就好了,实际上它可以被视作一种卷积。下面的几种分布也是基于随机变量间的“加减乘除”,如果记的不清可以翻前面的章节。我们只需将它记为“n个符合正态分布的随机变量的平方的加和”。

③t分布:T ∼t(n)

设随机变量X-N(0,1),Y-χ2(n),且X,Y相互独立,则:

T=X√Y/n 为服从参数n的t分布。

④F分布:F ∼F(n1,n2)

设随机变量X-χ2(n1),Y-χ2(n2),且X,Y相互独立,则:

F=X/n1Y/n2 称其为服从参数(n1,n2)的F分布。

这四种分布因为在前人的研究和探索中,发现它们很常见或有意义,所以发展至今,这里建议把它们从公式“字面意义”上理解成由正态分布引发的随机变量的复合。

后面在我校的教材上,通过这四大分布又引出了“八大分布”,非常的不利于接受,现在以一种更合理的角度重新给出。

首先给出三大抽样分布定理:

(首先要补充的是,正态分布的线性组合仍是正态分布)

神说,要有正态分布,就有了正态分布。神看正态分布是好的,就让随机误差都服从了正态分布。 设X1,X2,…,Xn是来自正态总体N(μ,σ2),则:

(1)ˉX−μσ/√n∼N(0,1)(ˉX∼N(μ,σ2n))(2)(n−1)S2σ2∼χ2(n−1)(3)ˉX与S2相互独立 (1)是显然的,因为各个样本也服从N(μ,σ2),所以它们的线性组合ˉX也服从N(μ,σ2),这正是上面提到的那个“显然的定理”,即:

EX=μ,DX=σ2EˉX=μ,DˉX=σ2n 所以有:

ˉX∼N(μ,σ2n) 去均值除标准差即有了(1)

(2)和(3)并不显然,我校教材上并没有证明,但这个证明是必要的,否则很不便于后面的理解:

直接计算:

(n−1)S2σ2=1σ2n∑i=1(Xi−ˉX)2=1σ2n∑i=1(X2i−2XiˉX+ˉX2)=1σ2(n∑i=1X2i−2ˉXn∑i=1Xi+nˉX2)=1σ2(n∑i=1X2i−2nˉX2+nˉX2)=1σ2(n∑i=1X2i−nˉX2)=1σ2(n∑i=1X2i−(∑ni=1Xi)2n)=(X1,X2,...,Xn)(1−1n−1n...−1n−1n1−1n...−1n.........−1n−1n...1−1n)(X1X2...Xn) 上面的过程很长,实际上就是将要证明的式子展开成一个n元二次型。

将上面这个二次型的矩阵记为A,A是一个实对称矩阵,那么可以将其对角化:

T−1AT=B B将是一个对角线为A的特征值的对角矩阵,T为正交化单位化的特征列向量组成的矩阵。求A的特征多项式,得到它的特征值为λ1=0,λ2=…=λn=1,我们对X施以线性变换T,则二次型矩阵A将变为B,B除了对角线上有n−1个1外其余全是0,则变换后的形式即为:

Y21+Y22+...+Y2n−1 其中随机变量Y服从N(0,σ2),分母上除以σ2后结论即得到了证明,这个并不显然,下面作一些注解:

当λn=1时,A−λnI经过行初等变换可化为:

[−1n...−1n......−1n...−1n]→[11...100...0.........00...0] 解右边的齐次线性方程组得到n−1个特征向量,它们分别是:

α1=(−1,1,...,0)T,...,αn−1=(−1,0,...,1)T 当λ=0时,同样,矩阵A−λI进行初等变换后,求解齐次线性组得到特征向量。齐次线性方程组只有一个解,即特征向量αn=(1,1,…,1)T。

对这n个特征向量作施密特正交化处理,对于已经快忘了线性代数的同学来说计算比较困难,计算过程这里就略去了,计算后我们会发现,构成的正交阵T是:

T=[−1√2−1√2×3−1√3×4−1√(n−1)n1√n1√2−1√2×3...−1√(n−1)n1√n2√2×3−1√3×4...3√3×4−1√(n−1)n...00......0n√(n−1)n1√n] 所以进行正交变换后,即:

Y1=1√2X1−1√2X2∼N(0,σ2)Y2=1√2×3(X1+X2)−2√2×3X3∼N(0,σ2).......Yn−1=1√n(n−1)(X1+X2+...+Xn−1)−n−1√n(n−1)Xn∼N(0,σ2)Yn=1√n(X1+X2+...+Xn) ∼N(√nμ,σ2) 最后那一项正好由于主对角线上的唯一的一个0消去了,所以上面的结论就得到了证明。

同样我们可以计算Yi与ˉX的协方差,自然发现它们全为零,所以独立也得到了证明,至此我们就完成了对抽样分布定理证明。

下面对于其他分布的证明,就简单了许多:

(i)∑ni=0(Xi−μ)2σ2∼χ2(n)proof:Xi−μσ/√n∼N(0,1)→(X1−μσ/√n)2+(X2−μσ/√n)2+...+(Xn−μσ/√n)2∼χ2(n)(ii)ˉX−μS/√n∼t(n−1)proof:ˉX−μσ/√n∼N(0,1),(n−1)S2σ2∼χ2(n−1)ˉXandS2areindenpent,→ˉX−μσ/√n√(n−1)S2σ2/(n−1)∼t(n−1)→ˉX−μS/√n∼t(n−1) 这两个与前面的三大抽样分布定理结合起来,就形成了书上说的关于单正态总体的四大分布。

后面是双正态总体的四大分布,道理是一样的:

双正态总体时:X∼N(μ1,σ21),Y,∼N(μ2,σ22),(样本容量分别为n1,n2):

(i)ˉX−ˉY−(μ1−μ2)√σ21n1+σ22n2∼N(0,1)proof:X∼(μ1,σ21)→ˉX∼(μ1,σ21n1),Y∼(μ2,σ22)→ˉY∼(μ2,σ22n2)E(ˉX−ˉY)=EˉX−EˉY=μ1−μ2,D(ˉX−ˉY)=DˉX+DˉY=σ21n1+σ22n2→ˉX−ˉY∼(μ1−μ2,σ21n1+σ22n2)→ˉX−ˉY−(μ1−μ2)√σ21n1+σ22n2∼N(0,1)(ii)ˉX−ˉY−(μ1−μ2)Sw√1n1+1n2∼t(n1+n2−2)Sw=√(n1−1)S21+(n2−1)S22n1+n2−2proof:(n1−1)S21σ2∼χ2(n1−1),(n2−1)S22σ2∼χ2(n2−1)(n1−1)S21σ2+(n2−1)S22σ2∼χ2(n1+n2−2)ˉX−ˉY−(μ1−μ2)σ√1n1+1n2∼N(0,1)ThenwefindawaytoerasetheunknownfactorσˉX−ˉY−(μ1−μ2)σ√1n1+1n2√(n1−1)S21σ2+(n2−1)S22σ2/(n1+n2−2)∼t(n1+n2−2)sothe,Sw=√(n1−1)S21+(n2−1)S22n1+n2−2(iii)n2σ22∑n1i=1(Xi−μ1)2n1σ21∑n2i=1(Yi−μ2)2∼F(n1,n2)proof:∑ni=1(Xi−μ1)2σ21∼χ2(n1),∑ni=1(Yi−μ2)2σ22∼χ2(n2)∑ni=1(Xi−μ1)2σ21/n1∑ni=1(Yi−μ2)2σ22/n2∼F(n1,n2)(iv)σ22S21σ21S22∼F(n1−1,n2−1)proof:(n1−1)S21σ21∼χ2(n1−1),(n2−1)S22σ22∼χ2(n2−1)(n1−1)S21σ21/(n1−1)(n2−1)S22σ22/(n2−1)∼F(n1−1,n2−1)→σ22S21σ21S22∼F(n1−1,n2−1) 上面的公式的推导看起来非常的繁琐,其实相对简单,均是一些直接的应用,可能会有两点没有提及到,这里补充一下:

①卡方分布具有可加性,即χ2(n1+n2)∼χ2(n1)+χ2(n2)

②F分布:1F(n1,n2)∼F(n2,n1)

这八个分布要非常熟悉,最好看一遍上面的推导过程,对后续理解置信区间,假设检验有很大的帮助。

v1.5.2